Was Edtech mit Garten zu tun hat und warum das auf einem Bildungsblog steht

Edtech und Garten. Ich liebe beides. Bei gutem Wetter verbringe ich gerne Stunden im Garten, beobachte das Pflanzenwachstum und gebe ihnen ideale Bedingungen. Das erinnert mich oft an meine Arbeit als Lehrerin.

Auch im Klassenzimmer möchte ich meinen Schüler*innen den Raum und die Unterstützung geben, die sie brauchen, um zu wachsen. Doch heute regnet es, und so sitze ich mit einem Tee auf dem Sofa und lese Masanobu Fukuokas „One Straw Revolution“. Überraschenderweise entdecke ich in diesem Buch über nachhaltige Landwirtschaft eine wertvolle Analogie zur Bildung: Fukuokas Ansatz, die Natur in ihrer Ganzheit zu betrachten, lässt sich auch auf Bildung und die digitale Transformation übertragen.

These: Bildungstechnologie droht, Wissen in isolierte Einheiten zu zerteilen und das ‚große Ganze‘ aus den Augen zu verlieren.

Dies erinnert an Fukuokas Kritik an der kommerziellen Landwirtschaft, die durch die Aufteilung in isolierte Faktoren den Blick für die komplexe Natur verliert. Auch in der Bildung müssen wir aufpassen, den Lernprozess ganzheitlich zu betrachten und den Sinn der Technologie im pädagogischen Kontext zu hinterfragen.

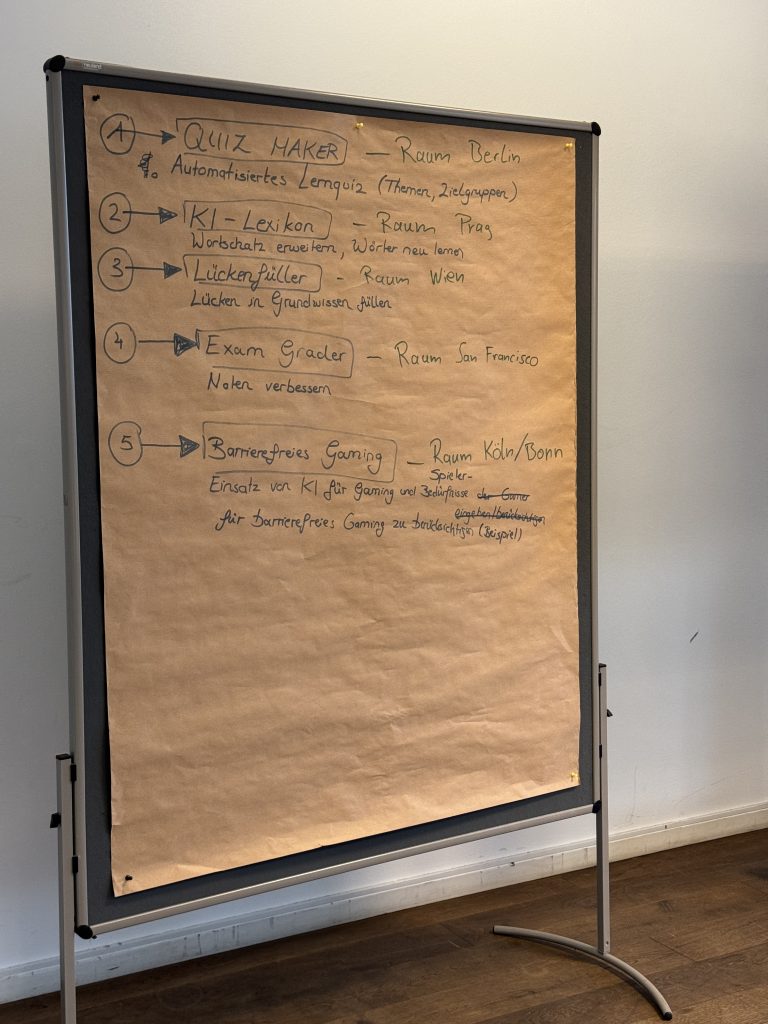

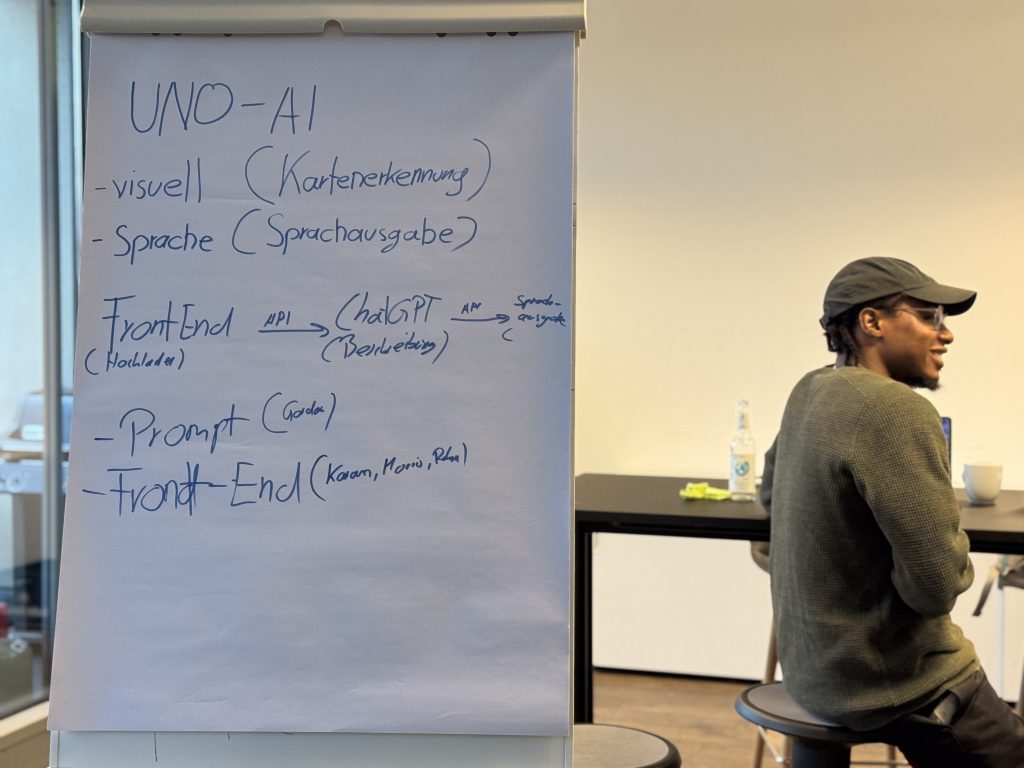

Diese Gedanken kamen mir während des #EdTechHackathons im STARTPLATZ Köln am 9. November. Zahlreiche Expert*innen, Entscheidungsträger*innen, und Studierende waren dort. In nur 8 Stunden wurden Prototypen für KI-gestütztes Lernen entwickelt, die das Potenzial haben, das Lernen der Zukunft zu gestalten.

So wie im Garten alles miteinander verbunden ist, sollte auch Bildung in ihrer Ganzheit betrachtet werden.

Einige beeindruckende Projekte wurden vorgestellt: Ein KI-Quiz Maker für personalisierte Fragen, ein ‚Gap Buddy‘ zur gezielten Schließung von Lernlücken und eine KI-Lösung für barrierefreies Gaming. Es war faszinierend zu sehen, wie schnell und kreativ die Teilnehmer*innen Ideen entwickelten, die KI nutzen, um unterschiedliche Bedürfnisse in der Bildung zu adressieren. Doch während ich die Innovationen bestaunte, fragte ich mich: Geht es hier um die digitale Transformation in der Bildung oder nur um Technik?

Ist das schon digitale Transformation oder noch Technik?

Die Frage nach dem Sinn: Was soll Bildung eigentlich leisten?

In der Technologie-Euphorie fragen wir oft: ‚Was kann KI leisten?‘ Doch entscheidender ist: ‚Was soll Bildung leisten? Wenn eine App mithilfe von KI Multiple-Choice-Fragen generiert und individuell anpasst, muss ich mich fragen: Wozu sollen Schüler*innen überhaupt noch Multiple-Choice-Fragen lernen, wenn die KI das besser kann? Warum verschieben wir den Fokus der Bildung weg vom Verständnis und kritischen Denken hin zu reinem Faktenabruf?

In der Euphorie um neue Technologien stellen wir uns oft die Frage: Was kann KI leisten? – doch die wichtigere Frage wäre: Was soll Bildung leisten?

Pädagogische Prinzipien als Nährboden

Pädagogische Grundlagen bilden den „Nährboden“ für Bildung. Ähnlich wie ein fruchtbarer Boden, der es Pflanzen ermöglicht, gesund zu wachsen, müssen pädagogische Prinzipien bei Bildungstechnologien mitgedacht werden.

EdTech: Technik mit Ziel – Lernen ohne Sinn?

Es ist, als würden wir die Bildung in winzige Stücke zerteilen und die KI damit beauftragen, sie zusammenzufügen, ohne das große Ganze zu sehen. Wir riskieren, dass wir eine Generation ausbilden, die Wissen nur oberflächlich reproduziert, statt tief zu begreifen und kritisch zu denken. Von Ausbildungsbetrieben, Universitäten und Unternehmen bekommen wir immer wieder zurückgespiegelt: Der Nachwuchs ist unselbstständig, folgt nur Anweisungen, geht nicht in den Lead. Sollten wir das mächtige Potenzial der KI nicht eher dafür einsetzen, komplexe Lernszenarien zu simulieren und kritische Rückfragen zu stellen als für das von richtigen oder falschen Antworten? Ansätze gibt es viele. Doch ähnlich wie in Fukuokas Kritik an der wissenschaftlichen Landwirtschaft – die sich auf die Kontrolle einzelner Faktoren wie Boden, Wetter oder Temperatur konzentriert, ohne die Komplexität der Natur zu erfassen – verlieren wir in der Bildungswelt den Blick für das große Ziel. Wenn man in der Gartenmetapher bleibt, dann sind Bildungstechnologien, wie Gartengeräte, hilfreiche Werkzeuge, die beim Kultivieren helfen, aber die menschliche Expertise nicht ersetzen können.

Wir brauchen mehr Education und weniger bloße Tech.

Mehr Education, weniger Tech

Bildung sollte weit mehr leisten, als das Abrufen von Fakten zu trainieren. Die Philosophie der Bildung sollte daher im Zentrum stehen, bevor die Technologie ins Spiel kommt. Anstatt uns zu fragen, was KI alles leisten kann, sollten wir uns zunächst fragen, welche Fähigkeiten und Werte wir unseren Schüler*innen vermitteln möchten.

Die digitale Transformation bringt unzählige neue Möglichkeiten für den Bildungsbereich und ebenso viele Herausforderungen. Besonders die rasante Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) hat das Potenzial, den Unterricht grundlegend zu verändern. Und ich sehe großes Potenzial in der Bereitstellung von differenziertem Unterrichtsmaterial, passenden Feedback-Loops oder einer Entlastung durch Hilfe in den bürokratischen Tätigkeiten.

Dennoch sollten wir innehalten: Bevor Entwickler*innen von Bildungstechnologie (EdTech) beginnen, Lösungen zu programmieren, und bevor wir uns auf die Möglichkeiten der KI stürzen und die Philosophie der Bildung hinterfragen. Was wollen wir für die kommende Generation wirklich erreichen? Wir brauchen mehr Education und weniger bloße Tech.

Zusammenarbeit als Schlüssel für eine nachhaltige digitale Transformation

Die digitale Transformation der Bildung darf nicht dazu führen, dass wir Lerninhalte in kleine, isolierte Häppchen zerlegen und die KI beauftragen, sie zusammenzufügen. Wir riskieren, dass die Lernenden sich nur auf oberflächliches Wissen verlässt, anstatt tiefes Verständnis zu entwickeln und kritisch zu denken.

Das Ziel der Bildung sollte doch sein, mündige und reflektierte Menschen zu fördern, und nicht die besten „Multiple-Choice“-Beantworter*innen.

Multiprofessionelle Zusammenarbeit als Schlüssel

Der Bildungsbereich zeigt uns in vielen Kontexten, wie wertvoll Kooperation und multiprofessionelle Teams sind. In Schulnetzwerken wie dem „Blick über den Zaun“ lernen Lehrkräfte durch gegenseitigen Austausch, Peer Reviews und Hospitationen voneinander. Diese Zusammenarbeit führt dazu, dass Lehrende neue Perspektiven auf die Unterrichtsgestaltung gewinnen und innovative Ansätze entwickeln.

Die digitale Transformation sollte auf demselben Prinzip basieren. Didaktiker*innen, Lehrkräfte und TechExpert*innen müssen zusammenarbeiten, um Bildungstechnologien zu entwickeln, die nicht nur funktionieren, sondern auch pädagogisch wertvoll sind. Indem Bildungsexpert*innen in den Entwicklungsprozess einbezogen werden, stellen wir sicher, dass die Technologien nicht den wirtschaftlichen, sondern den bildungsrelevanten Interessen dienen.

Technik allein darf nicht die Bildung bestimmen – es braucht eine klare Philosophie dahinter.

Praktische Beispiele für Zusammenarbeit in der Bildungstechnologie

Die Einbindung von Didaktiker*innen und Bildungsexpert*innen könnte zum Beispiel so aussehen:

- Gemeinsame Entwicklung von Prototypen: Didaktiker*innen sollten bereits in der Prototyp-Phase involviert sein. Sie bringen wertvolle Einblicke, welche Methoden nachhaltiges Lernen fördern und wie Technologie den Lernprozess sinnvoll unterstützt.

- Pädagogische Netzwerke für die Evaluation digitaler Tools: Ein Netzwerk für digitale Bildungstechnologie mit Schulen und Pädagoginnen könnte ermöglichen, dass neue Tools in der Praxis getestet und von Lehrkräften und Bildungsexpert*innen gemeinsam reflektiert werden.

- Agiles Arbeiten und kreative Lernprozesse fördern: Analog zur agilen Arbeitsweise beispielsweise mit Kanban-Boards im Schulalltag könnten digitale Tools dazu beitragen, dass Schüler*innen eigenverantwortlich lernen. Indem Lehrkräfte den Fortschritt ihrer Schüler*innen überwachen, wird die gezielte Unterstützung möglich, ohne dass der Lernprozess durch standardisierte Aufgaben eingeschränkt wird.

Die digitale Transformation sollte Mittel sein, nicht Ziel – sie soll eine tiefere, menschlichere Form des Lernens ermöglichen.

Ein Plädoyer für mehr Philosophie in der Bildungstechnologie

Der #EdTechHackathon hat gezeigt, was technisch möglich ist – doch Technik allein darf nicht die Bildung bestimmen. Bevor wir neue Technologien einführen, sollten wir uns fragen: Was ist unser Ziel? Was wollen wir den Schüler*innen wirklich vermitteln?

Wie im Garten ist auch in der Bildung alles verbunden. Wenn wir das ernst nehmen, wird KI ein wertvolles Werkzeug. Sie hilft, denkende und verantwortungsvolle Menschen auszubilden, die die Welt kreativ gestalten.

Bildung ist mehr als EdTech und die digitale Transformation sollte nicht das Ziel, sondern das Mittel sein, um eine tiefere, menschlichere Form des Lernens zu ermöglichen.

Wie sehen Sie die Rolle der Technologie in der Bildung? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren.

Was denkst Du?

Arbeitest du im Bildungs- oder EdTech-Bereich? Wie findest du die Balance zwischen technologischem Fortschritt und pädagogischen Zielen? Teile deine Ansätze und inspiriere andere – lass uns voneinander lernen!